“最后一粒米,拿去做军粮;最后一块布,拿去做军装;最后一个娃,送去上战场”!这是沂蒙人民与党荣辱与共、生死相依的最生动写照。

小车队、担架队、挑工营……谈起解放战争中沂蒙人民在支援前线时做出的贡献,就不得不提起这样一支队伍,他们舍生忘死,拥军支前,征战万里,随军参加了华东地区几乎所有重大战役,为新中国的成立做出了不可磨灭的贡献。那就是被称为“陈毅担架队”的模范支前队伍——平邑一区担架队。

军民情深,家家户户支前线。

1946年下半年,以蒋介石为首的国民党反动派在向解放区全面进攻失败之后,转入向山东解放区重点进攻。在硝烟弥漫的战争岁月里,党和人民军队为了人民利益出生入死、浴血奋战;在党和人民军队伟大精神的感召下,沂蒙人民热烈响应党中央的号召,千方百计,同仇敌忾,碾小米,烙煎饼,做军鞋,送弹药,抬担架,拿出了全部力量支援前线,掀起“倾家荡产,支援前线”的热潮。

1946年底,平邑县各区成立了统一的支前组织,组织了担架队、小车队、挑工营、子弟兵团、运输团等共20余万人(次)开赴前线,其中1947年春出征的担架队就建制5个营,18个连队,共2000余人。先后有86名民兵、民工在战场上光荣牺牲,其中担架队员49名。为保障在济南战役、淮海战役中我军的战时所需,平邑民站承担了大量的人员、物资的筹备、调拨等工作,据不完全统计,仅在淮海战役中,平邑县在前方服务的民兵、民工就有1.1万人。另有1000副担架、5000人作为机动力量,随时听调;在后方服务的民工有4.5万人。其中,6161人运粮30万公斤,1.8万人修桥筑路,2.1万人碾米面35万公斤,为战役的胜利做出了突出贡献。

陈毅同志在1959年青岛地方戏曲晋京汇报演出座谈会上,曾满怀深情地说:“我陈毅死在棺材里也忘不了山东人民对我们的支援。他们在战争中做出了许多可敬可泣的英雄事迹。”

舍生忘死,百万担架随军转。

解放战争时期,平邑担架队随军转战南北,他们两过津浦路,三跨陇海路,一渡黄河,途经冀、鲁、苏、豫、皖、浙六省,期间,无论是随时听调、临时出征上前线,还是作为常备担架队长期奋战在战斗一线,平邑县担架队都取得了骄人的战绩,尤其是以平邑一区担架队牺牲最大、功勋最大、影响最大。

担架队员冒着枪林弹雨把伤员从火线上抢救下来;不顾敌机的轰炸和扫射,不辞劳苦地把伤员转运到后方医院。为了减轻伤员的痛苦,担架队琢磨出遇到不同地形和对伤势不同伤员抬放担架的方法,并编成担架号子和顺口溜,在转运时呼喊互相提醒。同时,他们在实践中还创造了床式、棚式、靠背式、升降式、推抬两用式等多种方式的担架,以适应护理需要,细心地呵护伤员,编顺口溜鼓励伤员同伤病作斗争,争取早日回到前线。

鲁南战役最紧张的时候,平邑一区担架队员们在苍山县(今兰陵县)前线抢救伤员,最累的时候连续两天转运伤员4次,累计行程500余里。队员们三天两夜没合眼,两天只吃了两顿饭。一中队150名队员,因为没时间吃饭,一天喝了九锅开水。

在火线上,担架队员们用生命去救护伤员,除了抢救伤员保护物资外,还英勇参战。在安徽张庄战斗中,敌军受到致命打击,趁夜逃走,有一辆坦克掉到沟里。高启文发现后,组织民兵和运输队员隐蔽监视,大批敌军过后,他带领民兵一阵激战,活捉敌军并缴获坦克。有一首歌就是歌唱高启文先进事迹的:“这朵大红花是红又红,启文哥前线立大功,他救护伤员如兄弟呀,英雄名字传华东。呀呼嗨呀呀呼嗨!”

在宿北战役中,平邑一区担架队在上下坞附近,俘敌255人,缴获长短枪100多支、大炮1门、迫击炮1门、重机枪2挺、子弹3袋、战马3匹,3名队员光荣牺牲,11人负伤。

在莱芜战役中,担架队紧随华东野战军“01”部队北上,尽管队员们已离家很久,但为赢得时间,从家门口经过时,全体队员严守纪律,无一人离队。经浴血奋战,除胜利完成转运伤病员720人的任务外,还积极参加战斗,3天捉获俘虏215人,4名队员身受重伤,6名队员壮烈牺牲。

莱芜战役后,作为常备担架队的平邑一区担架队编入平邑县常备担架运输营,平邑县常备担架运输营被编入鲁南担架运输团第一团。

功勋卓著,英雄队伍名“陈毅”。

在宿北、鲁南、莱芜及随后发起的泰安、孟良崮、淮北、济南、淮海等历次战役中,陈毅担架队不仅仅是一支转运伤兵的担架队,还是一支独轮车队、一支挑子队、一支战斗队,只要党和人民军队需要,上级让他们做什么,他们就做什么,出色地完成了艰巨任务,创造了辉煌战绩,无一人掉队,更未丢掉一个伤员,以英勇的表现、巨大的牺牲、辉煌的战绩、卓越的功勋,受到华东军区、参战部队、后勤支前部门的表彰,全县参战的1200余担架队员,每人记功一次,创造了人民支前的一个奇迹。

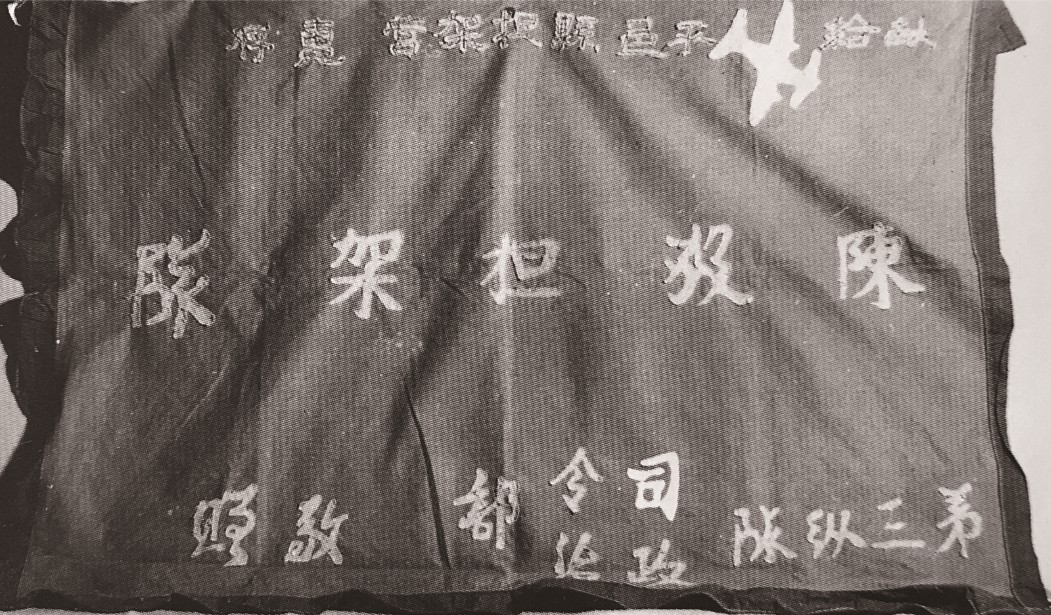

战役结束后,鲁南支前司令部政治部颁发第一号嘉奖令:“平邑一区担架队,在宿北、鲁南、莱芜等战役中完成了艰巨的任务,创造了辉煌成绩,荣获了‘陈毅担架队’的光荣称号”。在淮海战役后,以陈毅担架队为骨干的平邑支前队伍又荣获了“陈毅担架营”和“陈毅运输营”等光荣称号。

可以说,“陈毅担架队”是解放战争时期千千万万个群众支前担架队的缩影,是中国共产党及人民军队最坚强的后盾、最忠诚的拥护者和最有力的支援者,充分彰显了沂蒙山区和全国各地广大人民群众对党、对军队的无比热爱,对革命事业的无限忠诚。在决定国家、民族前途命运的时刻,亿万群众经郑重取舍,选择了我们党和军队,用担架队手中的一根根扁担、一副副担架、一辆辆独轮车支持着中国革命,坚定着对国家前途命运、前进道路的选择。

陈毅担架队精神生动体现了党和人民群众的鱼水关系和血肉深情。广大人民群众在中国共产党领导下,不屈服于命运的安排,一心跟党走,敢于反抗,敢于斗争,敢于胜利,将爱党爱军的一腔情怀转化为实际行动,积极拥军参战,赴汤蹈火,在所不惜。

蒙山苍苍,沂水茫茫。这片土地上那段可歌可泣的峥嵘岁月,带给后人强烈的震撼与感动。唯有人民,是历史的创造者,是真正的英雄。

(供稿:平邑县档案馆)